文 | 赵建 西泽研究院院长、济南大学教授

2017年,全球似乎还沉浸在走出后危机、迈向新周期的歌舞升平之中,2018年的全球形势却陡然变化。倒不是说这一波回暖行情是重新走向危机的回光返照,但是2018年密集发生的种种事件和金融市场大幅波动,的确让人更加清晰地听到了冰山断裂的声音。于是,此时将2019年置于一个宏大叙事的语境,可能是最近十几年最难苛刻指摘的时候。

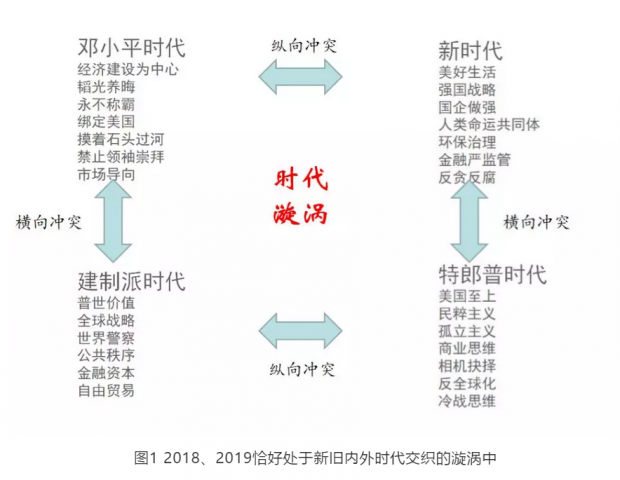

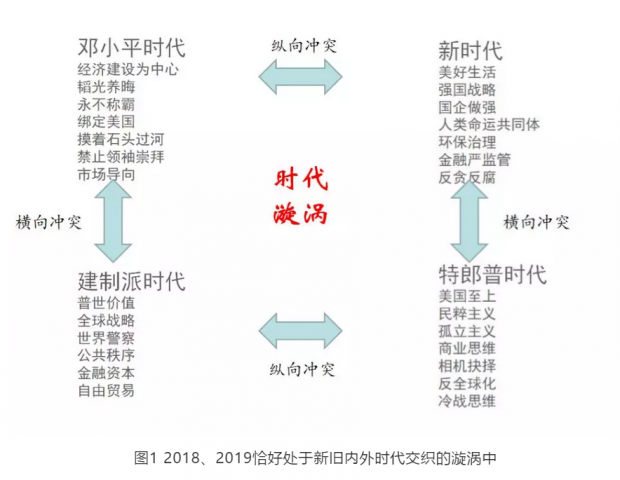

对于这一连串事件,高频经济数据的时间序列解析已经苍白无力,深度的洞察需要从中国百年激荡的大历史演进和不同时代的冲突中寻找底层代码。如果略嫌历史冗长,那也至少回溯建国后70年、改革开放40年。在中国经济增长模式“规模+速度VS结构+质量”的内在扬弃中,在中国特色和西方现代性既交叠又冲突的不同道路上,形成了新旧时代、内外激流交汇形成的巨大历史漩涡:

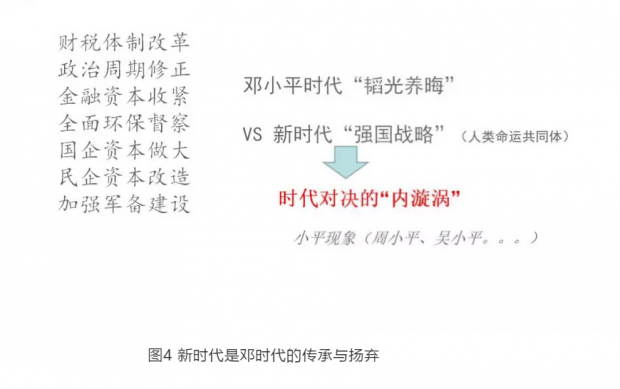

内部是,邓小平时代向新时代的过渡,接近半个世纪大国崛起、从富到强的修正和跃迁;

外部是,新时代与特朗普时代的较量,第一发展中经济体与第一发达经济体的狭路相逢。

在这内外交错的冲突中,在这风云际会的激荡中,恰恰可以彰显中国百年积累的体制张力和文化韧性。历史并不虚无!

40年,能否说成是一个国家年轮的致命巧合?中苏的40年,1919-1958,建国;中美的40年,1979-2018,崛起。同样巧合的是,1958,2018这个具有宏大历史苍凉语境的年份:戊戌年。1898戊戌变法失败,中国走向了另外一个路径,一个甲子年的内忧外患;1958中苏关系开始破裂,发展的道路在自力更生和制度试错中,在起伏跌宕的意识形态激荡中艰难纠错和突围。

2018,又是一个戊戌年,与两个甲子年前相比,中国已经今非昔比,无需多言;当然,烦恼也是大国的烦恼,问题也是第二大经济体的问题。建设性的思考需要站在历史和现实约束的视角多一些宽容和理解,形而上的苛刻指摘只能显示知识的自负和偏激。当然有些刺耳的声音也是国家进步的动力,它至少增加了忧患意识减少了不必要的沉睡和麻木。

先回头看建国七十年。前三十年的种种风浪,需要站在当时的历史环境去理解。国家安全是第一位,在集体主义的浩瀚浪潮中个人命运难免渺小,必须形成强大的集中式的举国体制来增厚国家的安全感,并在探索适合中国社会治理道路的过程中不断的进行制度试错,历史三峡里的激流险峻难以避免的付出了代价。

后三十年转到经济建设为中心的赛道上,需要基层的个人和私有利益承诺以激发最大的经济活力;在对冲国家安全风险方面计划体制是不得已的选择,但在激发经济活力方面必须要充分的放权让利——尤其是在小农文化本源固守和缺乏公共理念及契约精神的经济环境里。先富带动后富,效率先于公平,拿到老鼠就是好猫,结果导向和商业成功学导向下,带来了前所未有发展动力的同时,也产生了种种问题。

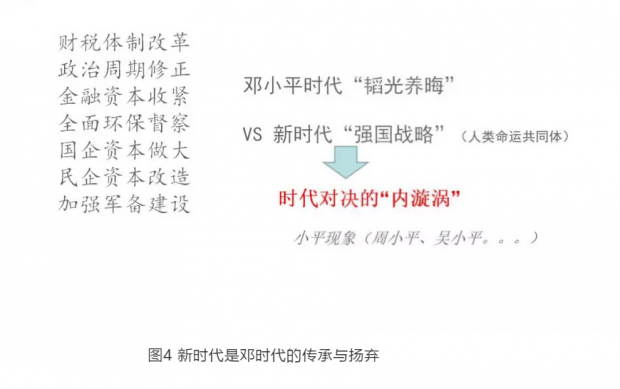

十八大后,经济率先步入新常态,之后是权威人士的经济L型、供给侧改革、防风险和脱贫攻坚战、环保治理风暴等,都可以看作是从“规模+速度”模式向“结构+质量”模式的转变,本质上是从以经济建设为中心的总量体系向更加全面的现代生态文明体系迈进。主要矛盾决定历史的走向,从基本的物质文化需求到对美好生活的向往,社会主义新时代的序幕拉开,改革开放四十年积累的种种问题如果不能在体制改革深化中自我纠正,那么就需要重建新的举国经济激励范式:基于清爽政企关系下的正反馈系统。这其中路径依赖下的道路惯性和集体思想意识重构下的阶段性徘徊和迷茫是难免的。时代激荡和道路抉择过渡期间,政府和市场、国企和民企的边界需要重新界定,期间难免引起思潮的纷争和迷茫。

这一切都是正常的,如果认为从邓小平时代向社会主义新时代的过渡是自然而然、线性演进的,那么倒忽视和轻视了大国百年激荡和冲突中形成的体制张力对整个民族复兴带来的积极意义。这期间可能还需要一个制度试错过程。

首先无非是为了跨越内外两个陷阱。只要处理好金融和财政问题,中等收入陷阱倒是问题不大,但是这的确需要很高的宏观风险治理技术以及国家资产负债表的战略性修复能力。当前迎面而来的是看得见的修昔底德陷阱,一只看似由特朗普牵出的经济灰犀牛,但实则代表着更加深远的东西方政治和文化冲突,是美国不可调和的政治经济矛盾向外的转嫁和溢出。社会主义新时代对邓时代的修正也为美国建立冷战统一阵线和克服原本低效率的否定政治提供了“素材”。从东西方文明的长河看这一切不可避免(实际上美国金融危机延后了这一进程),而2018继而2019年即将发生的种种放在这个历史背景下也就显得自然而然了。

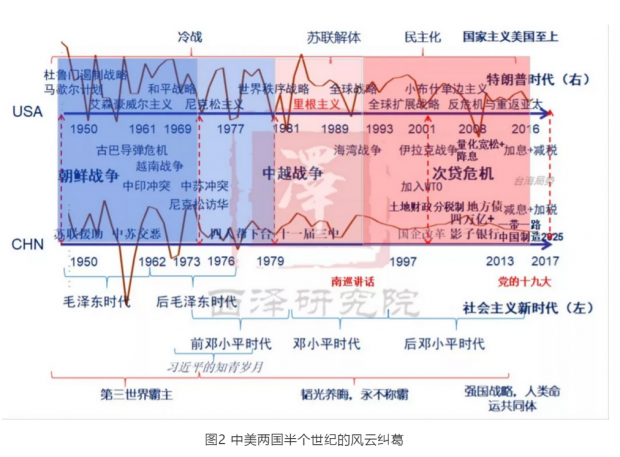

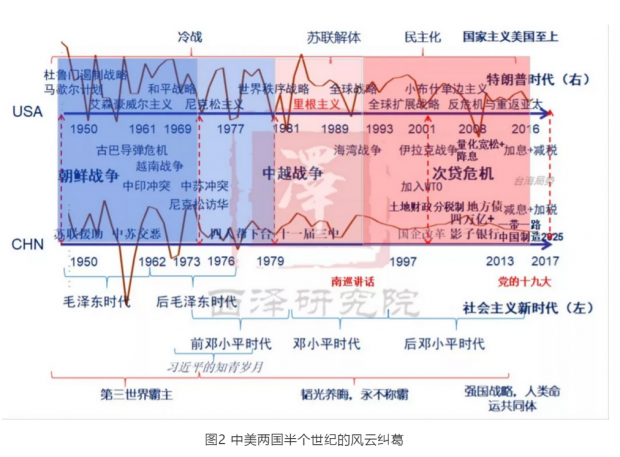

一、百年国运周期:以中苏和中美关系演进为主线

中国近百年的国家命运,与两个大国分不开:在苏联的帮助下建立新中国,在美国的支持下发展市场经济。而且巧合的,都是差不多四十年。在中国百年现当代历史中,中苏和中美关系的起伏波折在一定程度上决定了中国百年现代化进程的节奏和韵律。

1898年戊戌变法失败之后,中国开始了更加艰辛的救国图存之路。打着民族主义的旗帜推翻清王朝以后,先是企图借鉴美国的分权制衡和民主体制建立代议制政府,但在内有军阀混战外有列强威胁的混乱环境里并没有坚持多久。在迷茫和彷徨中十月革命一声炮响送来了新的道路选择,从此温和的启蒙+改良便让位于激烈的运动+革命。作为面积最大历史最长的原著居民国家,在民族命运的重建中不得不借助外来力量。

20世纪10年代末,苏联从政治、经济等各方面指导帮助中国共产党建立,之后共同经历了中国革命斗争中的历次重大历史事件,直到革命成功建立新中国并签订中苏友好互助条约,在苏联的支持援助下中国顺利的完成了第一个五年计划取得了丰硕的成果。但由于种种原因从1958年左右开始发生变化,苏方在工业建设方面停止援助投资并陆续撤回专家,给中国刚起步的工业化进程带来巨大的冲击。之后中国便进入自力更生突飞猛进的以地方为主的三年自我发展阶段,其影响甚至成为一种标志性的词汇——大跃进。

1950s末中苏关系恶化是否可以简单粗暴的类比当前的中美关系?历史当然不能重复但是有者相同的韵脚。苏联的做法本质上是断层式的停止对华“FDI”,在当时中国经济落后和工业化基础薄弱、尤其是国际环境逼仄没有较大回旋余地的情况下,是一个较大的悬崖式的外生冲击,跟当前美国在经常账户上大幅加征关税有一定的相似之处,当然那时的政治环境比现在要复杂的多。之后整个1960s是中国国际关系低沉的年代,在国家安全成为中心任务的形势下,种种政治运动和工业基础设施的战略转移(三线建设)需要放在当时的历史环境下去理解。

直到1970s初中美关系迎来曙光,并在年代末逐渐走向正常化,中国的社会政治经济进入了新的阶段:1)定义外部环境为和平与发展;2)以经济建设为中心,加快改革(放权让利)开放;3)四项基本原则为治理框架的底限;4)先富带动后富、黑猫白猫结果导向、摸着石头过河的运筹学设计,等。从革命和建国时全方面学苏,到改革开放后全方面仿美,中国历史进程的百年激荡的确需要从苏、美两个大国关系中寻找节奏和韵律。

每一次关系的深化似乎都需要一场战争。朝鲜战争算是对苏的“投名状”,中越战争算是对美的,虽然事实上卡特并不主张邓打这一场战争。1970s年代是美国百年历史的分水岭也是个国运低潮,政治、经济、社会各方面的,政治陷入越南战争,冷战中苏联各方面如日中天,经济陷入由石油危机引发的滞涨,沿用了近半个世纪的凯恩斯主义政策失灵等等,恰是在这种处境下美开始重构国际政治格局,从尼克松访华开始中美关系逐渐升温。

进入1980s,困境中的美国出现了可能是历史上最大之一的右派回潮——里根及里根经济学。里根政策是实现了索罗斯说的“里根大循环”:将主流经济学所认为的不可能的“高增长、高利率、高赤字、高逆差”同时实现。更加重要的是,在里根的治下,其离任后两年内,第一大贸易对手日本和第一大政治对手苏联都在接下来的90年代走向失败。

这给我们带来巨大的警示,特朗普可以看作是里根之后的又一次右派大回潮,他在经济政策上采取了类似的举措,比如减税,比如基建等。但是又有不同,比如不太希望继续加息,不太愿意再增加贸易赤字等。在这一次右派回潮中,中国成为美国民主政治选票的核心话题,是新的政治正确。所以时隔又一个四十年,在中美关系和中国改革开放过程中发挥重大作用的基辛格博士才说,中美关系再也回不到从前了。根本原因是,中美两国的时代长河恰好在此处交汇,本质上是特朗普“资本国家主义”和新时代社会主义的冲突:

所谓资本国家主义,是资本要美国至上,要回流美国创造就业和税收。原本,资本本身是没有国别属性的,资本的本性是在流动中追求利润,本质上并不管在什么国家。然而特朗普认为美国的资本尤其是制造业企业大量外流是非常不政治正确的,他采取的内部减税外部加税,同时适度加息缩减中美利差,形成税差和利差双重相对优势以吸引资本回流,从而提高选民的就业率。数据证明,中国对美出口商品中有46%来自美国自身的跨国企业。

新时代则要强化国有资本,因为面临邓时代发展模式下的种种问题,必须强化国家财政力量形成新的举国体制才能实现。然而就业吸纳和效率韧性还是要看非国企和市场化竞争下摸爬滚打的私有单位,但是单纯这些市场力量并不能解决当前越来越多的社会公共问题。关键之处和难题所在,就是确定国有资本和市场经济的边界,而这本质上又牵连到意识形态的问题。民企座谈会对私有经济的充分肯定,强调了新时代的价值主张。然而,从邓小平时代向新时代的过渡,时代的河流在大拐弯处形成的漩涡,可能并不像我们想象的那么简单。

二、毛、邓、新:三个时代的传承、冲突与扬弃

如果总是期盼政府来救1亿精英群体,那么谁来救其他的那十几亿人?

——曹德旺

时间是一条粘稠的河流。当下是历史的累积,也是未来的预言。无法割舍过去,也不能没有未来,七十年历史,大致可以分为三个时代:毛泽东时代,邓小平时代和当前的社会主义新时代。

恰恰,我们处于两个时代的交汇处。毛与邓时代的传承和冲突就不必再说,可以看作是政治运动向经济运动的转换。决定时代前行的力量,是社会的主要矛盾,正在从人民群众日益增长的物质文化需求与落后的生产力之间的矛盾,转变为人民群众对美好生活的向往和发展不平衡不充分之间的矛盾。和平崛起过程中是民族主义的复兴,从富国到强国的中国梦,天下大同的人类命运共同体,外向型的一带一路战略,开始在更高产业链条的竞争,这是与含蓄内敛战略低调的邓时代有太大的不同,也无法不使美国产生巨大的威胁感。

内部冲突形成的漩涡来自邓时代与新时代的边际修正。四十年的高速增长成就了中国奇迹,没有积累问题和矛盾那是不可能的。在一个一穷二白的大型经济体系上建设现代经济体,以重塑贫穷不是社会主义的合法性格局,采用的是先容忍结构而推动总量的先富带动后富、白猫黑猫不论颜色,允许基础试错,释放区域空间红利(沿海地带经济特区),双轨和承包制。不要总是站在河边等待和争论,要勇敢的跳入河中摸石头。这是邓时代前所未有的的改革勇气,与毛时代前所未有的革命勇气,共同构成现当代百年中国最有价值的精神资源之一。

40年,差不多一个康波技术周期,也是半个制度运行周期。累积的矛盾逐渐显现,甚至到达一个阈值,主要体现:1.增长速度不断下滑,数量模式必须向高质量模式转变;2.环境污染严重,竞相透支公共环保资源换取速度;3.金融风险严重;4.财政问题,尤其是地方债务问题,养老金等亏空,现代税制改革进展缓慢;5.人口红利变为人口负债;6.先富者竞相移民,带动后富已经越来越难;7.精神文明和道路自信问题,历史虚无主义泛滥等等。

最集中的体现是腐败问题,经济利益和公权力的联系,租金泛滥,金融财政化。邓时代的“官办经济+地方锦标赛”模式,异化为官商结合+地方债锦标赛模式。于是当反腐的大旗高举的时候,经济增长的速度也走向衰弱。在经济发展的初期,采取这样的模式可能是历史局限下的选择,文一教授在论述伟大的中国工业革命的时候,也将乡镇生产队长和计划经济下的集体组织模式当作引爆工业革命的制度条件。然而,在后工业化时代,中国在从中低端制造向高端制造的跃迁中,在逐步参与全球高端产业链的竞争中,将会面临更富有挑战性的环境——这对模仿和应用能力强但基础原创能力不占优势的中国制造业,的确是一个新的课题。

最为重要的是,中心任务依然是经济建设吗?孤立主义、冷战思维、民粹主义、重商主义全球泛滥,在复杂险峻的国际大环境下,国家安全问题是不是还要考虑在内?即使小概率的风险也要做充分的应对,这是个人角度和国家角度的不同区别,也是修昔底德陷阱产生的原因。当一个国家快速发展迈向世界舞台中央的时候,韬光养晦的战略也就被动做出调整。大国责任必须承担起来,这是在时代奔涌的浪潮下难以自主的选择。政治任期的修正,也需要在这个时代漩涡中寻找理解和答案。2018就是这样的年份,2019会继续在这漩涡中,走向涅槃重生。

三、从2018到2019:在时代交汇的漩涡处

历史还未成为历史之前总是悄无声息,逝去以后回望方觉其原本宏大的时代意义。2018是这样的年份,2019年可能更加重要。

1.旧模式已经难以为继,2019年是重建新时代增长模式的关键年份。回头看十年,2009和2012是两个关键的年份。2009年的全球金融危机打乱了中国产业升级和模式转型的步伐,四万亿政策打开了债务和货币的潘多拉魔盒;最重要的是2012年,不仅仅是紧缩政策制造了企业违约潮后开始在地方政府和房地产端开启四万亿2.0,更重要的是权力交接过程中的政策扰动,以及之后的全面反腐和党建。反腐和党建是绝对的政治正确,但从经济层面却打破了原有的政企关系,加上2012年来民企和中小企业违约潮造成的原有银企关系的断裂,从而造成了经济的快速下坠。

至今已经5年,中间经历了美国主导的周期性复苏,中国自身的供给侧改革,基本的逻辑是希望通过供给侧改革的结构性力量,逐渐摆脱对美国主导的周期性力量的依赖。然而由于改革过程中的拿捏和节奏可能存在一定的问题,比如环保治理和金融去杠杆的一刀切问题,也不可避免的付出了一定的代价。2018年政策层已经做出调整,2019年能否重建新的增长模式,或者修复旧的模式(银企关系、政企关系),是经济能否顺利软着陆的关键。

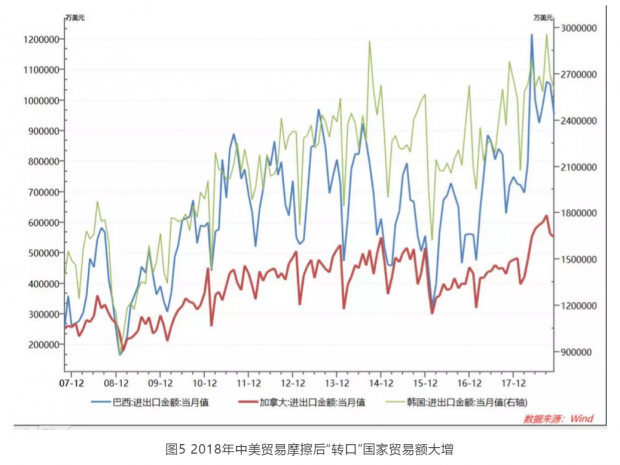

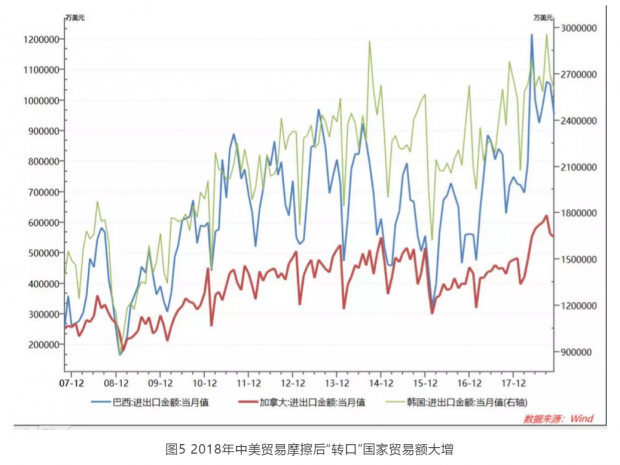

2.中美关系无法回到从前,2019年是重建新型大国关系的关键年份。中美贸易摩擦问题,G20上确定的谈判窗口期内能否达成暂缓的协议?我们认为相互妥协的概率比较大,原因主要有三:一是美国当前的局势可能无法承受这次贸易战,2018年的关税方案是基于2016年以来经济强劲复苏的假设,但当前来看美国股市已经进入熊市,财富效应产生的冲击将会直接压低美国的经济增长势头;二是特朗普可能低估了在一个原本多变贸易体系下实施单边制裁的难度,事实证明在美国对中宣称和开始加征关税后,通过第三方绕道和转口的贸易额度快速增长,比如图5所示的加拿大、巴西和韩国等;三是加征关税后美国调整期内,民众生活成本可能会快速增加,这将大大影响特朗普的选举基础。谈判窗口期很快就会结束,结果也将昭然若揭。

然而如同基辛格所言,无论中美贸易摩擦现在结果如何,中美关系的确是不可能回到从前了,这本质上是时代冲突的结果。2019年,在这个关键的历史关口,中美之间能否找到长期利益的平衡点,重建两个时代下的新型大国关系,是一个重大的不确定性因素——这不仅涉及到贸易谈判条款方面的技术性修改,还涉及到未来几十年中国在新时代“人类命运共同体”语境下如何与美国主导的西方世界如何兼容的问题。

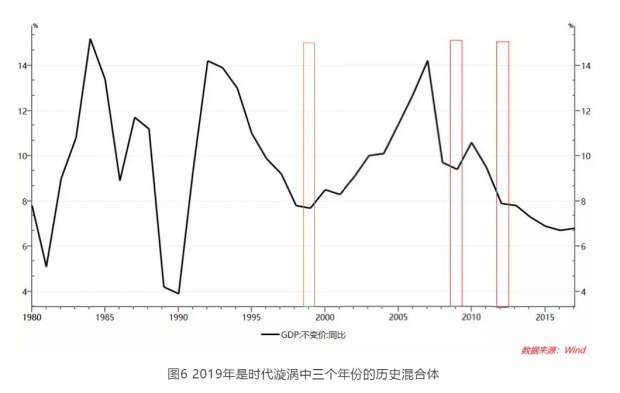

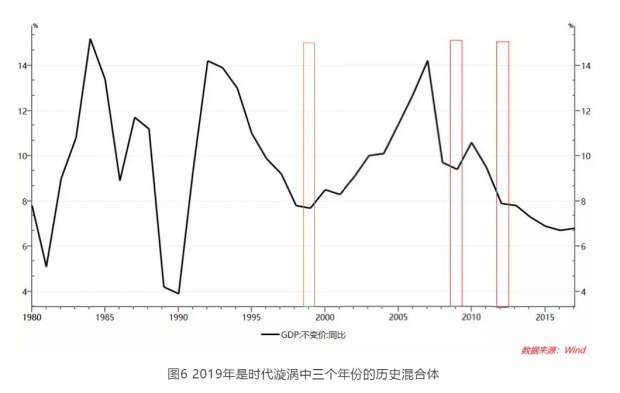

3.综合来看,2019年可能是2012年周期性下坠、2009年外生性冲击、1999年结构性塌缩的历史混合体。从各方面来说,2019年是非常复杂的一年,无法简单的回溯进行线性对标,因此需要解析出不一样的特征,按照主要的特征对标相关年份,同时重点分析当前的不同之处。

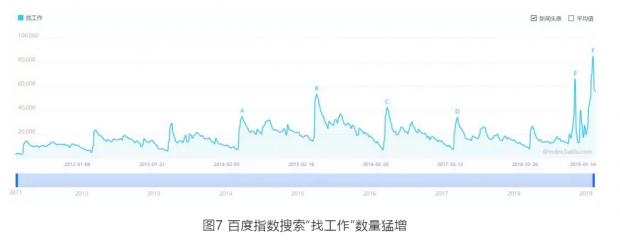

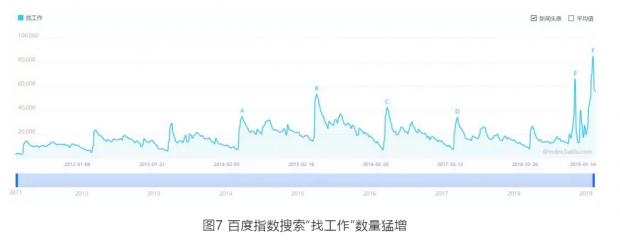

对于2019年的主要判断有三个:一是处于周期性下坠、可能深度探底的年份,很多研究机构预测今年GDP会大幅滑落甚至可能跌破6%,这个类似2012年在严货币政策(加息升准)后GDP同比增长大幅下滑(从9%直接跌破8%),继而进入新常态和L型经济;二是外部需求快速下滑,源自中美贸易摩擦,即使关税达成协议也阻挡不了净出口塌缩,这个类似于2009年全球金融危机引发的类似问题;三是结构恶化,供给侧改革、金融严监管以及意识形态摇摆等问题造成了资本支出信心不足,银行实际坏账攀升(名义坏账虽然看上去较低,但是基本上处于不断展期、挂账和债转股的僵化状态);国企和地方政府挤占了大量的资源,导致货币政策基本失效,需要重建银企关系和修复信用机制,这个类似于1999年出现的问题。然而,与过去的不同之处是,中国近十年的基础设施投资形成了巨大的产能,高铁、高速公路、机场,尤其是互联网信息产业基础设施的建设,形成了巨大的大国规模效应。如果将中国经济体系看作一个企业,这个企业具有高经营杠杆+高财务杠杆的特征,这意味着每一次“营业收入”的增长,都会带来巨大的“大国红利”。当然,引发的波动也非常大。按照中国倒逼式改革的逻辑,在路径依赖的利益刚性和方向惯性下,只有在严峻形势下甚至绝境中才能激发改革的动力,所以才能看到1999年绝境改革后十年国运腾飞。

我们看到自去年下半年以来,政策层也开始不断进行修正和校准,因此2019年将是政策面反弹、基本面探底、资金面修复和信心面重建的一年。而真正值得期待的,则是在这个巨大的时代漩涡交汇处,出现真正有魄力的技术性改革家,护航中国经济走出这个时代的漩涡,为我们再续百年国运。

本文属赵建“2019深度宏观三部曲系列之二”,另两部为《拐点的降临》和《周期的关口》。本文为删节版。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号